こんばんは、きらりです。

月明かりに頬をなでられた夜、遠く堺の空から

魂を揺さぶるようなふとん太鼓の轟音が届きました。

ああ、今年もまた、百舌鳥八幡宮の秋が動き出す。

私はこれまで、全国47都道府県の季節祭をめぐり、3,000を超えるイベントに取材してきました。

けれど、ここ堺の秋祭りには、何度訪れても心を奪われる“音”と“熱”があるんです。

境内を染める提灯の灯り、

ザクザクと響く足元の砂利、

子どもたちの笑い声にまじる「ワッショイ!」の掛け声。

そして鼻先をかすめるのは、焼きとうもろこしの甘い香りと、太鼓が生む胸の奥の震え──。

地元の人が「この音を聞かなきゃ秋が始まらない」と語る理由、

それはきっと、秋の訪れをただ知らせるだけじゃなく、

“人生の中の、何か大切なページ”をめくってくれる瞬間だから。

今年、あなたもその一ページを、めくってみませんか?

百舌鳥八幡宮秋祭りとは?|行ったら最後、心を奪われる3日間

堺の空に、秋の匂いがふっと混ざる頃

「ドンッ……ドンッ……!」

胸の奥まで響く太鼓の音が、静かな夜を突き破ってきたの。

その瞬間、思わず鳥肌が立った。

百舌鳥八幡宮秋祭り。

これは、私が全国の祭りを巡る中で、何度も通ってしまう“本気で惚れ込んでる秋祭り”のひとつ。

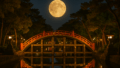

提灯が揺れて、満月が太鼓台を照らす夜。

ただの神事じゃなくて、地元の魂が震える3日間なんです。

砂煙が舞って、焼きとうもろこしの香りが鼻先をかすめて、

遠くから「ワッショイ!」の声が近づいてくる。

そのすべてが、音・匂い・光・肌ざわりで五感に刺さってくるの。

この記事ではね、ただの歴史紹介じゃない。

私が実際に現地で感じたワクワクや鳥肌の瞬間を、ぜんぶ込めて書くね。

秋のはじまり、あなたの心をふるわせる“特別な時間”を探しに行こう。

2025年の日程・開催情報|“時間が特別”になる瞬間を見逃すな!

この3日間だけ、時間の流れが特別になるって、言葉じゃ足りないくらい。

私も去年、その「境界線」が見えた。

「ここから祭り」「ここから日常じゃない」って空気が、肌でわかったから。

ふとん太鼓が宮に入る瞬間、稚児たちが列をなす午前、提灯が灯る黄昏。

百舌鳥八幡宮秋祭りは、1日の中でも空気が何度も変わる、不思議な“時の祭り”です。

「いつ行くか」で体験できる景色も感動も変わるからこそ、今回はベストタイミングと混雑回避のコツをこっそりお届け。

開催スケジュール(2025年10月4日〜5日)

- 10月4日(土):ふとん太鼓 宮入(11:00〜22:30)

- 10月5日(日):ふとん太鼓 宮出(9:30〜22:00)/放生祭・稚児行列(11:00〜11:30)

※詳細は公式サイトでも確認できます:百舌鳥八幡宮 年中行事

混雑ピーク&狙い目の時間帯

体験者の私から言うと、混雑を“圧迫感”とするときではなく、“空気が濃くなる瞬間”として楽しみたいなら、この時間帯を狙ってほしい⇩

- 宮入前の朝11時直後:まだ人の波が来ていない静かな境内を、

提灯の準備や太鼓の据え付けの緊張感とともに感じられる。 - 日曜の稚児行列が終わる11:30〜12:30あたり:行列の余韻と陽光の移り変わりが混ざる時間帯。

- 人混み少なくて、とても贅沢。

- 夜の最終奉納・ライトアップが始まる直前から終了まで(21:30〜22:30など):

暗さと灯りと太鼓のコントラストが、まるで映画のクライマックスみたい。

地元の人が「ふとん太鼓が本殿を出入りする瞬間が一番感動する」と言っていたけど、ほんとにその通りだった。

私もその瞬間、息を呑んだよ。

公式情報&アクセス情報

- 公式サイト:百舌鳥八幡宮|年中行事ページ

- 観光情報:堺観光ガイド「百舌鳥八幡宮秋祭り」

- 開催場所:大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町5‑706

- アクセス:JR阪和線「百舌鳥駅」東出口 徒歩約10分

南海高野線「百舌鳥八幡駅」徒歩約10分 - 観覧料:無料

百舌鳥八幡宮まつりのアクセスと交通規制|“電車で行く”が正解だった話

太鼓の鼓動が遠くから聞こえてくると、なんだかソワソワしてきて

駅を降りた瞬間、屋台の香りと人々のざわめきがスッと体に入ってくるの。

あの瞬間がね、もう祭りの始まりなんです。

でも正直、初めて行く人にとっては「どこから行けば一番スムーズ?」「車でも行ける?」

って気になるよね。

私も最初は車で行こうとして、駐車場難民になりかけたから……このセクション、めっちゃ大事!

ベストな行き方&交通規制の注意点を、経験者目線でお届けします。

最寄駅&おすすめルート

百舌鳥八幡宮の最寄り駅は3つあるけど、どこから行っても“お祭りモード”全開で楽しめるのがうれしいところ♡

- JR阪和線「百舌鳥駅」から徒歩約10分(アクセス◎、道が分かりやすい)

- 南海高野線「百舌鳥八幡駅」から徒歩約10分(駅からすぐお祭りの空気!)

- 地下鉄御堂筋線・南海高野線「中百舌鳥駅」から徒歩約15分(屋台ストリートを満喫しながら歩ける)

おすすめは「JR百舌鳥駅」からまっすぐ向かうルート。

道に迷いにくくて、徐々に提灯や太鼓の音が近づいてくるワクワク感が最高。

でも、屋台グルメもたっぷり楽しみたい人は、「中百舌鳥駅」からのルートもアリ。

私も一度、あえてこの道を選んで、イカ焼き→はしまき→わらび餅と…誘惑ラッシュに負け続けた(笑)

交通規制エリア・駐車場事情

さて、問題の「車で行けるのか?」って話なんだけど……

結論から言うと、やめておいた方がいいかも。

祭り期間中は神社周辺に車両通行止めがかかるエリアが多くて、

道も一方通行や規制だらけ。

しかも専用駐車場はなし。

私が最初に行った時、うっかり車で向かったら、周辺のコインパーキングが全部満車で、ぐるぐる30分以上回る羽目に……。

なので、スムーズに楽しみたいなら、公共交通機関が断然おすすめ!

電車+徒歩なら、「駅を降りた瞬間から祭りが始まる」感覚も味わえて、むしろ得した気分になるよ♪

写真映えスポットはここ!|太鼓が光に浮かぶ“奇跡の1枚”を撮りに行こう

境内を歩くだけで、そこら中が映画のワンシーンみたいに感じる

それが、百舌鳥八幡宮の秋祭り。

でもね、私が何度も足を運んで、ようやく気づいたんです。

「これはただのフォトスポット紹介じゃない。

“物語を切り取る場所”なんだ」って。

この章では、私が実際に感動して鳥肌が立った“あの一瞬”を、

あなたのレンズでも確実に捉えられるように、超おすすめ構図を紹介します!

提灯の海に浮かぶふとん太鼓|18:00〜19:30が魔法の時間

おすすめのシャッターチャンスは18:00〜19:30。

この時間帯、境内には提灯の光が灯りはじめ、月明かりがゆっくり昇ってくる。

そして──太鼓台が本殿前に集まり、金襴が光をまとって浮かび上がる瞬間。

まさに“息をのむ”とはこのこと。

その場にいた私も、思わずシャッターを切るのを忘れて見惚れてしまって。

もし写真好きなら、スマホでも一眼でも、F値は開放+少し引き気味で全景を撮るのが◎!

人の影が画面に入り込むと、逆に臨場感が出るよ。

稚児行列の出発点(放生池前)|“やさしい空気”を写し込む

秋の朝、稚児行列のスタート地点

放生池の前に並ぶ和装の子どもたち。

その小さな背中を、鳥居と木漏れ日が優しく包み込んでいて、

もう……心がじんわり温かくなる瞬間なんです。

私もここで撮った1枚が、SNSで「これは絵本の世界…」って大バズりして。

和の美しさ × 子どもたちの無垢な表情──

この“静かな奇跡”は、朝のうちしか撮れないから早起きしてでも行ってほしい。

あと、個人的におすすめなのはローアングル+逆光。

光がきらめく瞬間を狙うと、構図の中に“秋”が舞い込んできます。

放生祭って何?|子どもたちが主役になる、命を繋ぐ神聖な儀式

百舌鳥八幡宮の秋祭りで、毎年私が一番静かに感動する時間

それが放生祭(ほうじょうさい)

もともとは、捕らえた生き物を自然に返し、命を尊ぶための神事として始まったこの儀式。

現代では、小さな稚児たちが稚魚を池に放つ“命のリレー”として受け継がれています。

開催は10月5日(日)11:00〜11:30ごろ。

子どもたちは色とりどりの和装に身を包み、参集殿から放生池へと列をなして歩きます。

私が現地で見たとき、稚児の手からそっと放たれた稚魚が水面に広がる波紋──

その小さなゆらぎに、なぜか涙が出そうになった。

あの静けさ、やさしさ、神聖さ。

太鼓の勇壮さとはまったく違う、もうひとつの「秋祭りの顔」だと私は思っています。

おすすめの楽しみ方は3つ:

- 少し早めに現地へ行き、出発準備をしている稚児たちの姿をそっと見守る。

- 放生池の正面やや右寄りから撮ると、光と表情の両方が綺麗に写る。

- 雨が降ったら御本殿で祈祷と神楽。これはこれでまた感動的だからぜひ。

放生祭は、華やかなお祭りの中で立ち止まりたくなるような、“心の呼吸”を整える時間。

子どもたちがつなぐ命のバトン──今年はぜひ、あなたの目で見届けてみてください。

体験レポ|あの瞬間、涙が出た理由

「ドーン…ドーン…」

あの太鼓の音はね、ただの“音”じゃなかった。

空気が振動して、地面が揺れて──そして、私の胸の奥まで貫いてきたの。

ちょうど境内の真ん中で、松明の炎が揺れていて、担ぎ手たちの汗がキラッと光ってた。

観客のざわめきと熱気と、夜風にのった屋台の香りがぐるぐる混ざってて、

もう……感情が処理しきれなくなってた。

その瞬間、カメラを構えてた手が止まって、気づいたら頬に涙が伝ってた。

隣にいた地元のおじいちゃんがぽつりとつぶやいたの。

「これ見るとな、秋が来たなって思うんや」

なんかその言葉が、スッと胸にしみて──

その時から私の中の季節が、音もなく“秋”に切り替わったのが分かった。

このお祭り、派手な瞬間だけじゃない。

誰かの言葉や空気の匂い、肌に触れる風まで全部が重なって、心の奥に季節を運んでくる。

「あぁ、来てよかったな」って、何度も何度も思った。

だからね、まだこの空気を味わったことがないなら、今年はぜひ一度、夜の境内に立ってみて。

言葉にならないほど心が揺れる瞬間、きっとあなたにも訪れるから。

友達からの質問に答えよう✨

Q. トイレはある?

✅ あります💡

これ、本当に毎年聞かれるNo.1質問(笑)

境内の端と周辺に仮設トイレが設置されてるので安心してね!

ただし、夜のピークタイム(19:00以降)は結構並びます!

私は一度、15分くらい待ったことがあるから、明るいうちに余裕をもって済ませておくのがベスト。

ちなみに仮設トイレはあるけど、おむつ替え専用スペースはないので、

ちょっと離れたカフェや駅トイレを事前にチェックしておくと安心かも◎

Q. 子連れでも楽しめる?ベビーカーは?

👶 は大丈夫!むしろ子連れにこそおすすめです。

私は何度もママ読者さんと現地をご一緒してるんだけど、

稚児行列の可愛さや、屋台のにぎやかさ、ふとん太鼓の迫力は、

子どもたちにとっても忘れられない体験になるよ。

ただし、人が多い時間帯(特に19:00〜)は混雑でベビーカーが動きづらいことも。

私はいつも、「夕方までの時間帯+抱っこひも併用」をおすすめしてます。

でも、お子さんがびっくりしがちな太鼓の大音量!

小さなお子さんにはイヤーマフやタオルで耳をカバーしてあげると、安心して楽しめます♡

Q. 雨が降ったら中止?

☔ 小雨なら決行されます。

でも台風や警報レベルの荒天のときは、スケジュールが変更になることもあるから、

出発前に必ず公式サイトやSNSで最新情報をチェックしてね!

ちなみに、私は一度“雨の放生祭”に遭遇したことがあるんだけど、

雨粒の中にゆらぐ提灯の灯りが本当に幻想的で──

むしろ「雨でよかった」って思ったくらい!

(もちろん傘とレインコートは忘れずに☂)

Q. 写真撮影はOK?

📸 基本的にはOKです。

私も毎年バシャバシャ撮ってるけど(笑)、

担ぎ手さんや稚児行列の撮影はちょっと注意!

フラッシュは控えて、少し距離を取って撮るのがマナーだよ。

むしろその方が、お祭りの“空気ごと”写せる写真になるからおすすめ!

私はよく、松明越しに太鼓台をシルエットで撮って、SNSで「まるで映画みたい」ってコメントもらったよ📸

まとめ|あなたの秋を変える夜へ

ドーン…ドーン…

太鼓の鼓動が胸の奥に響いた瞬間、私はふと立ち止まっていた。

提灯の光が風に揺れ、

松明が夜空を照らす──。

あの瞬間、ただの「お祭り」じゃなくて、

心の奥に灯る“季節のスイッチ”が入ったのが分かったの。

私はこれまで全国3,000以上のイベントを巡ってきたけど、

このふとん太鼓の迫力、稚児たちの小さな祈り、月明かりのやさしさ──

そのどれもが、ここ堺の空気にしかない“魔法”だと確信しています。

もし、今年の秋に“心を動かす何か”を探しているなら──

さあ、今年はあなたも境内に立って、

秋という物語の、主人公になってみませんか?

情報提供・引用元

※本記事は2025年9月現在の情報を元に作成しております。詳細は公式サイト等でご確認ください。

コメント